© TASSO e.V.

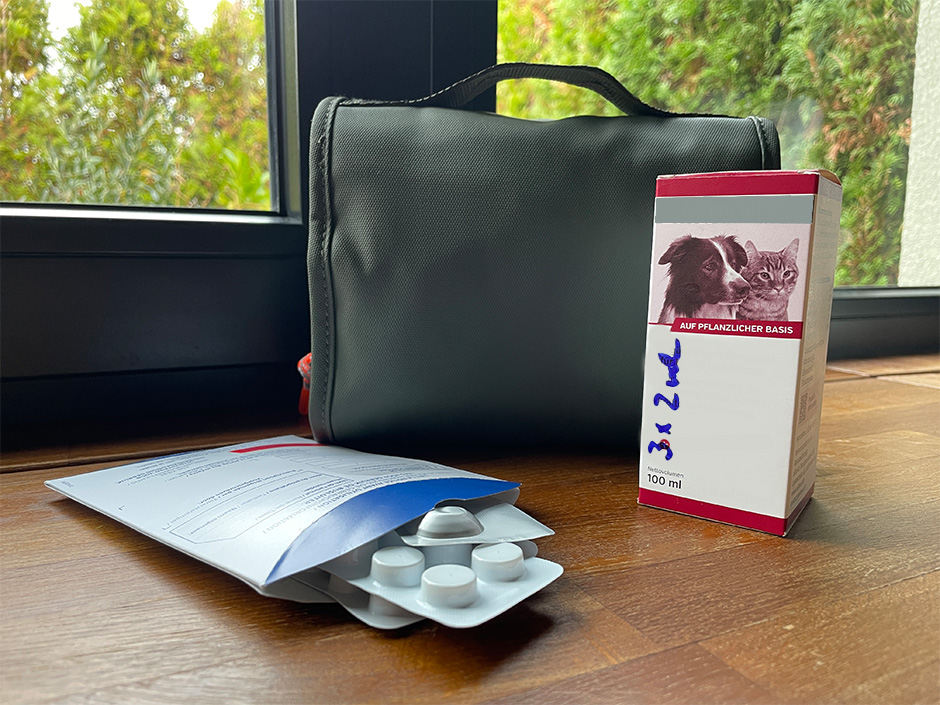

Medikamente für Heimtiere können bei Geräuschangst helfen.

© TASSO e.V.

Medikamente für Heimtiere können bei Geräuschangst helfen.

Gastbeitrag © Janina Rohde, Tierärztin mit Schwerpunkt Tierverhalten

Geräuschängste gehören zu den häufigsten Verhaltensproblemen bei Hund und Katze. Sie stellen nicht nur eine erhebliche Belastung für das betroffene Tier dar, sondern beeinträchtigen auch die Lebensqualität der Halter:innen. Aus verhaltensmedizinischer Sicht handelt es sich dabei nicht um eine normale Schreckreaktion, sondern um eine krankhafte, maladaptive Form der Angst, die einer gezielten Behandlung bedarf.

Grundlagen von Furcht, Angst und Phobie

Furcht und Angst sind grundsätzlich wichtige und überlebensnotwendige Emotionen. Sie sorgen dafür, dass ein Tier Gefahren rechtzeitig erkennt und angemessen darauf reagiert. Furcht ist dabei eine direkte Reaktion auf eine konkrete Bedrohung – etwa, wenn ein Hund beim Knall eines Feuerwerkskörpers kurz zusammenzuckt. Angst hingegen tritt häufig antizipatorisch auf, das heißt, das Tier erlebt die Angst schon in Erwartung eines möglichen Auslösers, bevor dieser tatsächlich auftritt. Man spricht hier auch von „Angst vor der Angst“. Ein Beispiel: Eine Katze, die bei einem entfernten Grollen schon in Panik gerät, weil sie ein Gewitter befürchtet.

Von einer Phobie spricht man, wenn die Angstreaktion übersteigert, unkontrollierbar und nicht mehr verhältnismäßig ist. Das Tier reagiert dann selbst auf minimale oder eigentlich harmlose Reize mit massiver Panik, etwa wenn schon das Aufziehen von Wolken oder ein Regentropfen am Fenster eine Fluchtreaktion auslöst.

Auf neurobiologischer Ebene spielen dabei verschiedene Strukturen im Gehirn eine Rolle. Die Amygdala ist das Zentrum der emotionalen Bewertung und speichert aversive Erfahrungen. Der Locus coeruleus aktiviert das sympathische Nervensystem, reguliert Herzfrequenz, Blutdruck und die Ausschüttung von Stresshormonen. Bei chronischer Angst kommt es zu einer Dysregulation: zu wenig GABA und Serotonin (beide dämpfen normalerweise Stress und Angst), dafür ein Überschuss an Noradrenalin und Glutamat (beide verstärken Erregung). Dadurch wird das Gehirn in einen Zustand permanenter Alarmbereitschaft versetzt.

Langfristiger Stress schadet zudem dem gesamten Körper: Die Immunabwehr wird geschwächt, Heilungsprozesse verlangsamt und die Struktur des Gehirns verändert. Besonders betroffen ist der präfrontale Kortex, der für Impulskontrolle und rationales Handeln zuständig ist. Er wird geschwächt, während die Amygdala überempfindlich wird. Das bedeutet: Das Tier kann seine Angst immer weniger kontrollieren, gleichzeitig werden die Angstauslöser immer stärker wahrgenommen.

Warum Geräuschängste behandelt werden müssen

Geräuschphobien verschlechtern sich meist, wenn sie unbehandelt bleiben. Dabei wirken zwei Mechanismen besonders stark:

- Sensibilisierung: Das Tier reagiert mit der Zeit immer heftiger auf denselben Reiz. Ein Hund, der anfangs nur bei sehr lauten Böllern zusammenzuckt, zeigt irgendwann auch bei leiseren Geräuschen Panik.

- Generalisierung: Angst breitet sich auf neue, eigentlich neutrale Reize aus. Aus dem ursprünglichen Auslöser „Gewitter“ wird irgendwann die Angst vor Regen, Wind oder dunklen Wolken. Das Tier entwickelt eine dauerhafte Erwartungshaltung, dass „etwas Schlimmes“ passieren könnte.

Dazu kommt die sogenannte antizipatorische Angst: Das Tier erlebt die Angst bereits lange vor dem eigentlichen Ereignis. Allein das Knacken eines Astes oder ein dumpfer Ton reichen, um die Panik auszulösen.

Viele Tiere entwickeln in diesem Zustand eine Hypervigilanz – das bedeutet eine übersteigerte Wachsamkeit. Jeder noch so kleine Reiz wird registriert und als potenzielle Bedrohung bewertet. Für das Tier ist das extrem anstrengend und führt zu Schlafmangel, Unruhe und dauerhafter Belastung.

Bleibt die Geräuschangst unbehandelt, verliert das Tier seine Bewältigungsstrategien (Coping-Strategien). Es erlebt sich hilflos, zieht sich zurück, zeigt übermäßige Wachsamkeit oder sucht panisch nach Fluchtmöglichkeiten. Dadurch steigt das Verletzungsrisiko erheblich. Zudem erschwert diese permanente Überforderung jedes verhaltenstherapeutische Training. Aus medizinischer, tierschutzrechtlicher und ethischer Sicht ist eine frühzeitige Behandlung daher dringend geboten.

Pflanzliche Präparate und Ergänzungsfuttermittel

In leichten Fällen oder unterstützend können pflanzliche Präparate und Ergänzungsfuttermittel helfen. Sie wirken milder als Psychopharmaka, sind meist gut verträglich und können langfristig gegeben werden. Beispiele sind:

- Sedarom (Baldrian, Passionsblume, Melisse): beruhigende Wirkung über das GABA-System.

- Zylkene (α-Casozepin, Milchprotein-Derivat): wirkt angstlösend über GABA-A-Rezeptoren.

- Anxitane (L-Theanin aus grünem Tee): fördert Serotonin- und Dopaminfreisetzung, steigert Entspannung und Lernfähigkeit.

- Calmex (Kombination aus Aminosäuren, Vitaminen und Pflanzenextrakten): unterstützt serotonerge und gabaerge Systeme.

Vorteile sind die gute Verträglichkeit und hohe Akzeptanz. Ihre Grenzen liegen in der schwächeren Wirksamkeit – bei schweren Angststörungen sind sie allein nicht ausreichend.

Psychopharmakologische Therapieoptionen – wie Medikamente im Gehirn wirken

Bei mittelgradigen bis schweren Geräuschängsten ist eine medikamentöse Unterstützung unverzichtbar. Sie senkt die emotionale Übererregung, macht das Tier wieder lernfähig und verbessert die Lebensqualität erheblich.

Ein Vergleich macht dies deutlich: Wenn ein Tier lahmt, würde niemand auf die Idee kommen, es ohne Schmerzmittel einfach „durchhalten“ zu lassen. Natürlich ist Physiotherapie wichtig, um die Ursache langfristig zu behandeln. Doch wenn sich das Tier vor Schmerzen kaum bewegen kann, braucht es zunächst Medikamente, um überhaupt eine Bewegung zu ermöglichen. Genauso verhält es sich bei Geräuschängsten: Training und Verhaltenstherapie sind unerlässlich – aber ohne medikamentöse Unterstützung ist Lernen bei schwerer Angst gar nicht möglich.

Für die Langzeittherapie stehen selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) wie Fluoxetin oder Sertralin sowie das trizyklische Antidepressivum Clomipramin zur Verfügung. Sie erhöhen den Serotoninspiegel im Gehirn, wirken stimmungsstabilisierend und anxiolytisch. Sie müssen langsam eingeschlichen werden und benötigen mehrere Wochen bis zum Wirkungseintritt, bieten dann aber eine stabile Grundlage für Verhaltenstraining. Medikamente können Ängste nicht „wegzaubern“. Sie helfen aber, die innere Alarmanlage des Gehirns wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Angststörungen entstehen oft dadurch, dass hemmende Botenstoffe zu schwach wirken, während die erregenden Systeme überaktiv sind. Das Gehirn steht dann ständig unter Strom, selbst bei kleinsten Reizen. Medikamente setzen genau hier an: Sie beruhigen überreizte Netzwerke, senken die Daueranspannung und machen es dem Tier wieder möglich, Neues zu lernen. Ein wichtiger Botenstoff dabei ist Serotonin. Es reguliert Stimmung, Stressverarbeitung und Impulskontrolle. Medikamente wie Fluoxetin oder Sertralin erhöhen die Serotoninmenge im Gehirn. Das dämpft die übersteigerte Alarmreaktion und macht das Tier insgesamt ausgeglichener und belastbarer.

Neben Serotonin spielt GABA eine große Rolle. GABA ist der wichtigste beruhigende Botenstoff des Gehirns – eine Art „natürliche Bremse“. Bei ängstlichen Tieren funktioniert diese Bremse zu schwach. Präparate wie Imepitoin verstärken die Wirkung von GABA und nehmen so die Schärfe aus der Angst. Andere Substanzen wie Gabapentin oder Pregabalin greifen ebenfalls regulierend in die Erregungsweiterleitung ein. Besonders Katzen profitieren davon, wenn sie vor Transporten oder Tierarztbesuchen eine solche Unterstützung erhalten.

Ein dritter Ansatz betrifft Noradrenalin. Dieser Botenstoff sorgt für Wachsamkeit, hohe Herzfrequenz und körperliche Anspannung. Ist er dauerhaft zu aktiv, wirkt das Tier ständig übererregt. Mit Medikamenten wie Dexmedetomidin lässt sich die Ausschüttung von Noradrenalin vorübergehend bremsen. So bleibt das Tier ruhiger und ansprechbarer, ohne dass es stark sediert wird – das ist zum Beispiel in Feuerwerksnächten von großem Nutzen.

Darüber hinaus gibt es spezielle Wirkstoffe für bestimmte Situationen. Buspiron kann vor allem bei sozialen Ängsten hilfreich sein, etwa wenn Katzen im Mehrkatzenhaushalt in ständiger Anspannung leben. Selegilin wird manchmal bei älteren Tieren eingesetzt, die sowohl Ängste als auch altersbedingte Veränderungen im Verhalten zeigen, weil es stimmungsaufhellend und aktivierend wirkt. Neben diesen Wirkstoffen gibt es auch die Gruppe der Benzodiazepine. Sie setzen direkt am GABA-System an, das die wichtigste „Bremse“ im Gehirn darstellt. Vereinfacht gesagt machen Benzodiazepine diese Bremse kurzfristig stärker, sodass die innere Übererregung gedämpft wird. Sie wirken sehr schnell und können in vorhersehbaren Stresssituationen wie Gewitter oder Silvester helfen, die Angstreaktion deutlich zu mildern

Wichtig ist: Die Auswahl des passenden Medikaments richtet sich immer nach dem einzelnen Tier. Neben der Art der Angst spielen auch Alter, Gesundheit, Alltagsumstände und andere Medikamente eine Rolle. Deshalb sollte die Entscheidung ausschließlich gemeinsam mit speziell auf Verhalten geschulten Tierärzt:innen getroffen werden – eine gute Anlaufstelle für die Suche ist die Liste der GTVMT.

Verhaltenstherapie und Management

Medikamente allein lösen die Angst nicht. Sie schaffen aber die notwendige Grundlage, damit Verhaltenstraining überhaupt greifen kann. Entscheidend ist eine enge Kombination aus Training, Management und sozialer Unterstützung.

Ein erster Baustein ist die konditionierte Entspannung. Wenn bestimmte Musikstücke, Düfte oder eine spezielle Decke immer wieder in Ruhephasen angeboten werden, entwickeln sie Signalcharakter und helfen dem Tier, auch in schwierigen Situationen schneller in einen entspannten Zustand zurückzufinden. Ergänzend ist der Aufbau sicherer Rückzugsorte wichtig: dunkle, schallgedämpfte Plätze, in die sich Hund oder Katze jederzeit zurückziehen können.

Neben dem Schutz vor Reizen spielt auch der Geräuschschutz eine große Rolle. Ohrenschützer für Hunde, schalldämpfende Verstecke oder die Verwendung von „weißem Rauschen“ können die Belastung durch Knallgeräusche deutlich mindern. Auch die Unterstützung durch die Bezugsperson – man spricht von „Social Support“ – ist entscheidend. Tiere orientieren sich stark an der Ruhe und Verlässlichkeit ihrer Menschen. Eine gelassene Begleitung, körperliche Nähe oder gemeinsame Rituale können das Sicherheitsgefühl stärken.

Darüber hinaus sind resilienzfördernde Aktivitäten von großer Bedeutung. Trainingseinheiten, die auf Erfolgserlebnissen beruhen, gemeinsame Hobbys wie Nasenarbeit, Schnüffelspiele, Tricktraining oder auch einfache Suchspiele helfen, das Selbstvertrauen des Tieres zu steigern. Solche positiven Erfahrungen wirken wie ein Gegengewicht zur Angst und machen das Tier widerstandsfähiger gegenüber Belastungen.

Hilfreich ist zudem das Prinzip „emotion follows motion“. Bewegungen beeinflussen Gefühle – wenn ein Tier nach einer Schrecksituation aktiv ins Schütteln, Strecken oder in kurze Bewegungsübungen gebracht wird, kann dies helfen, die Spannung schneller abzubauen. Manche Hunde beginnen von sich aus mit einem „Ausschütteln“, ähnlich wie nach dem Aufstehen. Wird dieses Verhalten gezielt gefördert und vielleicht sogar unter ein Signal gestellt, kann es im Training als aktive Bewältigungsstrategie genutzt werden. So lernen Tiere, sich selbst aus der Erstarrung zu befreien und den Stress körperlich loszulassen.

An besonderen Tagen wie Silvester ist ein klares Management nötig: Fenster verdunkeln, Geräusche von draußen mit gleichmäßigem Klang (Ventilator, Musik) überdecken, Futterpuzzles oder Kauartikel zur Ablenkung einsetzen und das Tier nicht allein lassen. All diese Maßnahmen sorgen dafür, dass es weniger angstauslösenden Reizen ausgesetzt wird und gleichzeitig positive Alternativen erlebt.

Langfristig bleibt die systematische Desensibilisierung und Gegenkonditionierung der Schlüssel. Geräusche werden dabei schrittweise und kontrolliert präsentiert, immer in Verbindung mit angenehmen Erfahrungen. So entsteht eine neue Verknüpfung: Aus einem bedrohlichen Reiz wird ein Signal, dem etwas Positives folgt.

Nur das Zusammenspiel aus Schutz, Sicherheit, Training, sozialer Unterstützung und körperlich-aktiven Strategien wie dem „emotion follows motion“-Prinzip ermöglicht eine nachhaltige Verbesserung. Medikamente öffnen die Tür – aber durch sie hindurchgehen kann das Tier nur mit Hilfe einer konsequent aufgebauten Verhaltenstherapie.

Fazit

Geräuschängste sind komplexe, fortschreitende Verhaltensstörungen. Ein Abwarten verschlechtert die Situation fast immer. Wie bei einer Lahmheit gilt: Ohne Schmerzmittel ist Bewegung und Physiotherapie nicht möglich – ohne medikamentöse Unterstützung ist effektives Verhaltenstraining bei schwerer Angst nicht durchführbar. Erst die Kombination aus Aufklärung, Management, Verhaltenstherapie und – falls nötig – pharmakologischer Unterstützung ermöglicht eine dauerhafte Verbesserung der Lebensqualität für Tier und Halter:in.

-

Quellen

- Horwitz DF, Mills DS (Hrsg.). BSAVA Manual of Canine and Feline Behavioural Medicine. BSAVA, 2019.

- Overall KL. Manual of Clinical Behavioral Medicine for Dogs and Cats. Elsevier, 2013.

- Landsberg G, Hunthausen W, Ackerman L. Behavior Problems of the Dog and Cat. Saunders, 2012.

- Gruen ME, Sherman BL. Use of trazodone as an adjunctive agent in the treatment of canine anxiety disorders. J Am Vet Med Assoc. 2008.

- Korpivaara M et al. Dexmedetomidine oromucosal gel for noise-associated acute anxiety and fear in dogs. Vet Rec. 2017.

- Arhant C. Psychopharmakologie in der Verhaltensmedizin. Vortragsunterlagen 2023.

- Jahn K. Geräuschphobien und Angststörungen. Vortrag 2022.